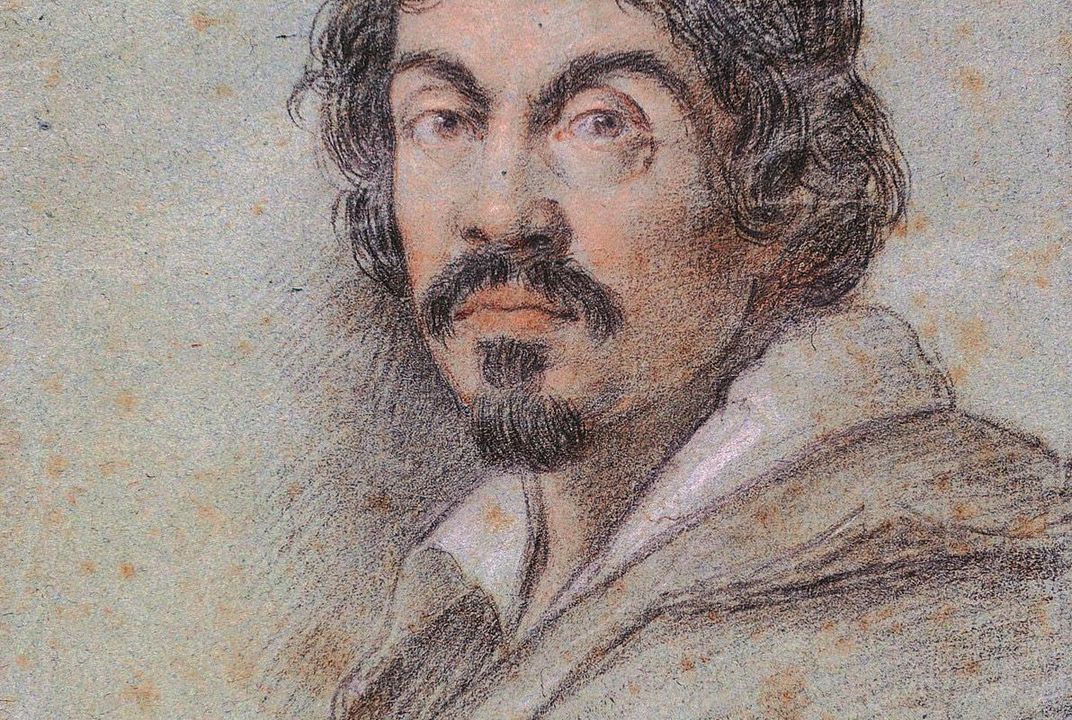

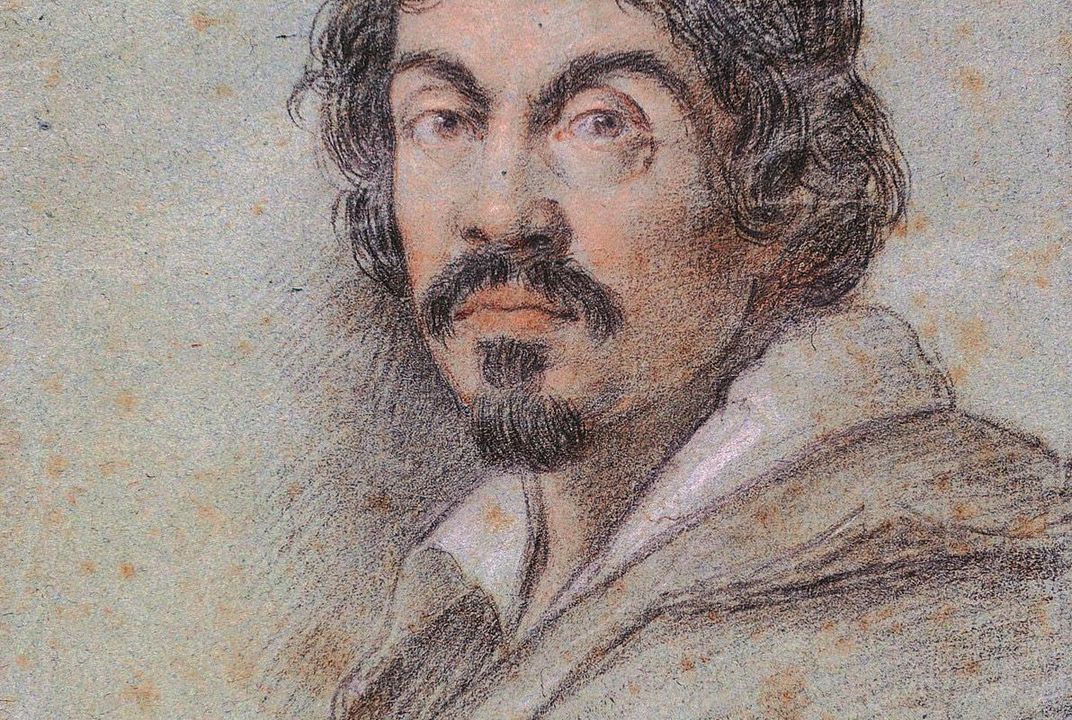

关于米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio),一开始你只需要了解两件事:第一,他创造了绘画史上最具生理冲击力的基督教艺术;第二,他杀过人。

卡拉瓦乔不是一个引诱者;他是劫犯,是强盗。他的画作厚着脸皮出现,不怀好意地走来与我们搭讪,就好像他穿过街道,然后(简直了!)径直走到我们面前说:“你是在看我吗?”

当然,如果有心,你可能已经将《被蜥蜴咬伤的男孩》(Boy Bitten by aLizard,1595)[28页]这幅画看成是在对性戏谑提出一个警告。万一你没能理解咬手指和玫瑰带刺的含义,当地人就会一脸坏笑地告诉你,街头俚语中的“蜥蜴”就是“阴茎”的代名词。这个男妓耳后别着一朵花,而他身上的伤口其实就是染上了难以避免的性病,这种病会传染给某些无辜的人,因为他们勾搭上了卡拉瓦乔这帮人喜爱的那类女孩儿。不过,这幅作品的重要性不在于其中蕴含的暗讽,而是在于,它综合而且典型地呈现了卡拉瓦乔的全部才华。画中水瓶的细部映出卡拉瓦乔工作室的倒影(这使得整幅画成为一种双重伪装的自画像),从中我们可以看到这位画家是一位魔幻自然主义的非凡大师,他是那些在市场上猎寻初出茅庐的年轻天才的人们所能找到的第一流人物。接下来,画中男孩身子一缩的瞬间更是呈现得完美无瑕:身体向后一闪,面部因为疼痛而扭曲,血向上涌,皮肤于是变红。这个瞬间的呈现昭示了作者同时还是运用身体与面部语言的行家,他能将极端的激情加以视觉化。而这种方式正符合达·芬奇对所有真正有抱负的历史画家提出的要求。接着,整幅画以这样一种方式被照亮:一道锐利而强烈的光线笼罩了整个人物。毫无疑问,这又是不计其数的典型场景之一,在罗马各种贩售画作的货摊和店铺中随处可见。信不信由你,肯定还有其他表现蜥蜴咬人的作品(还有更笨拙更直白的呢——螃蟹咬人)。但是明眼人一看便知,这些画中只有这一幅出自非同寻常的行家之手。

1594–1596

Fondazione Roberto Longhi, Florence

还有谁能如此迅速地变得非同寻常呢?或许卡拉瓦乔是在他病愈出院的时候创作了《生病的酒神》(Sick Bacchus,1593—1594)。[31页]不管这幅画的表现方式如何,其创意本身就是一次非同寻常的对传统的挑战。酒神毕竟不只是掌管美酒和狂欢的神祇,他也是歌唱与舞蹈的保护神之一,正因如此,他总是被描画为青春永在。然而,卡拉瓦乔却把他画成了一个黑色的(字面意思是生病的)玩笑。他的嘴唇发灰,眼睛斜睨,皮肤则显出毫无生气的蜡黄色。过多的藤蔓花环压在眉毛周围,与其说是欢庆,不如说是放纵。卡拉瓦乔把自己画成一夜狂欢之后仍作盛装打扮的派对动物,以此宣告了传统的终结。画家并没有选择一位具有人类全部不完美特性的模特,再通过艺术点石成金的魔力将其变成永恒的青春、美貌和欢愉的化身,而是描绘了一位传说中的神衹,将他变成精心打扮却必有一死的人类,这身装扮甚至令他看起来更糟。这幅画并非关于不朽,相反,它描绘的是衰败。画中的酒神用他肮脏的指甲为我们捧起一串葡萄,果实的成熟被表现得如此生动,以至于我们都能看到它在腐烂。腐烂可一点儿也不高贵。

1593

Galleria Borghese, Rome

这一局牌,[32页]年轻的作弊高手正要打出假牌,他和将要上钩的目标之间的区别只在于服饰的不同——他的帽子上趾高气扬的羽毛(以及藏到背后的手)暗示着他的老于世故。只要卡拉瓦乔愿意,他就能将干瘪的老太婆或是残忍的老恶棍像这样添油加醋后送到你的眼前,近到你甚至能真切地闻见洋葱和汗渍的味道。

1594

Kimbell Art Museum, Fort Worth

《奏乐者》(TheMusicians,1595—1596)[36—37页]的氛围是一种幽闭的情色意味,肯定令人血脉偾张:四位衣着暴露的男子硬挤进一块狭窄得令人匪夷所思的画面空间。一种比较严肃的观点认为,画面中的这种拥挤标志着卡拉瓦乔在构图方面的古怪趣味,画家把太多的人物强行塞进一幅作品,而他们本来应该构成另一幅画作。不过,卡拉瓦乔当然很清楚自己在做什么。如果他真的想要给画中人物更多的空间和景深,那么只需缩小他们所占的比例就可以了。身体之间那种令人难堪的贴近才是要点所在。这幅画是关于“接触”的:大腿、手掌还有双臂总在动着,要么翻转方向,要么摘葡萄,要么就像卡拉瓦乔自己扮演的形象那样,在画面后方握着他的号角。左边那个面庞鲜润的少年戴着一双丘比特的翅膀,这个形象几乎可以说是在向古代传说致意,是一种面对宫中正在兴起的反对声浪而加以辩解的姿态(不过这辩解显然没有什么说服力)。毕竟,这里是主教的宅邸。扮演爱神的男孩谦顺地垂下他那长长的睫毛,画面前部的人物(太靠前了,甚至都快坐到我们腿上来了)正在研究乐谱,不过我们看到的是他那苍白的背脊。弹奏鲁特琴的米尼蒂虽然只是在排练,但他竟被歌曲中的激情深深打动,绯红的面颊、沉重的眼睑和红红的眼眶都说明他一直在啜泣。他的双唇微启,但是(由于他是在弹琴,而不是在歌唱)唱歌的人可能正是卡拉瓦乔自己,他的黑眼睛和厚嘴唇都随着音乐而张得大大的。这两位画中人都直视着我们。这是一场惊人的调情。

戈耳工女怪美杜莎(Gorgon Medusa)的凝视会使人变成石头,而她那颗被斩下的、披满蛇发的头颅则是欧洲王宫常见的装饰主题。每个人都听过英雄珀修斯(Perseus)的神话传说,他受到雅典娜女神的保护,并从她那里得到了一块镜面盾牌,他将盾牌举向美杜莎,利用女妖的可怕凝视将她自己定住,再趁机割下她的头颅。每一位自尊而高贵的武士都会在自己的盾牌、头盔或是胸甲上刻着美杜莎的头颅,这标志着他会奋勇杀敌、令对方缴械投降。

因为尽管卡拉瓦乔是在一块表面膨胀的凸面杨木盾牌上作画,但他用了很深的阴影,使效果看起来完全相反,仿佛是一个挖成凹面的球形,而美杜莎那颗骇人的头颅更加急遽地从凹面中突出来。她的面孔向外突出,简直就要破裂开来,眉毛拧在一起,一副难以置信的表情。她的眼睛鼓出了眼眶(当我们看着这幅画时,我们就是这种感觉),面颊肿胀,长满利齿的嘴巴(可以想见这是多少男人的噩梦)由于惊讶而张大,舌头耷在闪亮的牙齿上,这张嘴永远被定格在它无声的嘶喊之中。这东西,这幅画,既是死的又是活生生的,令人厌恶。由于画作捕捉的正是美杜莎临死的一瞬,因此她的皮肤仍带有生命的红润。而且,即使女怪已经变成了石头,但是那头来自阴间的蛇发仍然鬈曲纠缠,充满着爬行动物那种蔓卷一切的生命力,哪怕这些蛇盘踞其上的那颗头颅已经死去。卡拉瓦乔画这幅画的时候的确乐在其中。那一段段的闪亮蛇身和布满鳞片的蛇皮都被强光照亮,巧妙地刻画了无尽的痛苦挣扎——蛇头扭来扭去,蛇信子在光线下忽隐忽现。

接着,有一股奇怪的、呈钟乳石状喷射的鲜血,如同一副衣领一样,从被整齐割开的颈子上垂挂下来。对于一位极为擅长诠释各类事物之精确特征的画家来说,把液态的物体处理得和固体一样,这个细节初看起来失真得离谱,或者也有可能是他故意扭转了传统的模式。根据卡拉瓦乔的嗜好和生活经历,一个比较稳妥的猜测是,卡拉瓦乔目睹过罗马城里某次血腥的、公开执行的死刑。很有可能就是那次最著名的死刑——钦契(Cenci)家的女人合谋杀死贝阿特丽采·钦契那个乱伦而又残暴的父亲(连她的兄弟也饱受父亲折磨),因此而被处以斩首。可能是出于这个缘故,所以画家了解“血溅当场”是什么样的情形。不过,那副结块的、尖利的血领也有其含义。德·蒙蒂业余学习炼金术而且超乎常人、通晓一切,他可能知道医师们喜欢的传统说法,认为珊瑚就来自戈耳工女怪的血,既可以作为效果显著的药物,也可以驱邪,挂在脖子上还可以作为护身符,保护佩戴者远离邪祟与凶事。这对卡拉瓦乔来说真是完美的题旨:生命源自死亡。

《圣马太蒙召》(The Calling of St Matthew,1598—1601),卡拉瓦乔没有把基督放在画面的中心,反而使其模糊不清;观看者最好是自己把基督找出来。在神学意义上,这一着儿堪称完美(对于罗马大赦年来说尤其如此),因为就像圣彼得从制度上确立了教皇的地位一样,在这幅画里,他在视觉上也处于我们和基督之间。不仅如此,这个表达在心理层面也同样成功,由于人们无法完整地看到基督的身体,这就使他们将注意力集中到一个不容错过的地方:基督伸出的右臂,以及指向某处的手指。这是神圣与世俗的完美结合——毕竟这正是这个故事的核心要义。他的姿势借自罗马最著名的一个绘画细节,也就是那个神圣的开端:米开朗基罗所作的西斯廷穹顶画中,天父与亚当的指尖相触。从基督指向某处的手——而不是从那扇肮脏的窗户——发出一道光芒,这就是福音之光,它完全笼罩了那位天真的小听差的脸庞,他原本不应该跑到这个地方来与这些卑污的人们混在一起的。而这个男孩儿看起来甚至有些轻慢地躲开了那道光芒,他把胳膊搭在圣马太的肩上,这是一种本能的、毫无遮掩的自我保护。这束光线继续照向那个不知所措的人物,也就是圣马太本人,他因为自己暴露在他人的目光之下而突然脸红起来,并以一个动作来回答这神圣的召唤,所有的罗马人、每一个朝圣者都能理解这个回答:“你说谁?我?”当然,就像有些学者已经论证过的,这个姿势的方向也可以被理解为“你不是在说他吧?”,同时手指向下指着他右边的那个人。不过,在我看来,毫无疑问正是这个留着胡子的男人才是将要成为使徒马太的那个人。因为他的穿着华贵,是卡拉瓦乔自己喜爱的黑色天鹅绒衣料,这为他向着谦卑的皈依赋予了更多含义。

1599–1600

San Luigi dei Francesi, Rome

惊人的缄默和静止覆上《蒙召》,在那之后的《圣马太受难》(The Martyrdom of St Matthew,1599—1600)却呈现出一个混乱的旋涡,人物四散逃开,中间却定定地站着那位裸身的刺客。这是卡拉瓦乔的典型手法:创造唯一的静止不动的形象,强健有力的裸体正处在整个动作的支点位置,它就是邪恶的化身。他伸出的手臂紧紧攥住圣马太的手腕以便再次攻击(汩汩而出的鲜血——这一次描绘得十分逼真——已经溅满了殉道者身上的白色长袍),这与对面墙上耶稣伸出的手臂恰恰形成相反的、邪恶的呼应。另一个戏剧性的天才之举则令一场道德角力得以上演。圣马太将要死去的身体正在落向看起来像是洗礼池的深黑处,他的左臂和左手按照透视的比例缩短了,看起来仿佛在向我们寻求帮助。但是一位天使降临到他的上方,手中拿着象征殉道者的棕榈枝,它也会引圣马太获得天国的奖赏。

这幅画则将我们这些凡人留在某个中间位置,惊恐、尖叫(如果说《蒙召》是沉默的,那么这幅画则是嘈杂的),光线仿佛镁光灯不停闪烁,从一具身体到另一具身体,从这张面孔到那张面孔,恐慌的氛围由此被推向极致。但是,在人群后面(在这场戏剧的远处,与身处事件前方的我们在想象中处于同等的距离),一个人暂时停下了逃跑的脚步。他汗涔涔的,蓬头垢面,头发打着结,眉头紧皱:卡拉瓦乔把自己画成了一个懦弱的罪人,明知应该(为了自己逃命而)远离罪行的现场,而且越快越好——但是同时他又不能不去观看。他所保留的唯一悲悯就是手中提着一盏灯。毕竟他是带来光的人,尽管这与他的天性完全相反。

1599–1600

San Luigi dei Francesi, Rome

《圣彼得被钉上十字架》(Crucifixion of Saint Peter,1601)目击者就在最近的地方,旁观者与事件之间更是前所未有地接近。我们的位置被安排在右下方,头顶上方的几个人围成一个圆圈,像一台无法停顿的磨,将彼得抬到空中,将这个以为自己不配像基督那样殉道的人,头朝下钉死在十字架上。这幅作品的天才之处在于,它所表现的不是一个已经完成的行为,而是一场无休止的行动:举起,抬高,猛拉,转动。这一切似乎要永远持续下去。这也正是教廷希望信徒所能获得的体会——尤其是在圣彼得自己的城市里。教廷还希望,普通大众一方面感受到自己与罪恶之间有潜在的关联,另一方面也确定自己能够获得救赎,前提当然是,他们要对圣彼得的这些继任者们始终表示顺从。于是,卡拉瓦乔让我们看到了罗马的芸芸众生,而他们此前从未在神圣的艺术作品中露面(卡拉奇肯定不敢让这些人出现在自己的作品里)。我们看到了他们粗笨的身体,污秽又生满茧子的脚底以及那些黑暗中的面孔(他们还没有看到光),我们的注意力由此转向蓄势待发的肌肉、跟腱以及暴起的血管。然而,钉上十字架这一酷刑首先被想象成一种体力劳动,这种效果在铁锹边缘处的闪光中得到了加强,但它并非要谴责这些体力劳动者,而是要让我们从生理层面与之产生共鸣。同样,为了让我们也对画中的受害者产生共鸣,使徒彼得的头部堪称卡拉瓦乔所创造的最伟大的杰作之一:嘴巴张着,发出声音,流露出手掌被刺穿时的疼痛,眼神却表示他甘心承受这一切。而最震撼人心的细节则是,当他被抬起、接近自身完满的那一刻,细密的头发从鬓边丝丝缕缕地飘起。

1601

Santa Maria del Popolo, Rome

如果说波波洛广场的这幅“彼得”是关于普通大众的(这么说其实很恰当),那么另一幅《圣保罗的皈依/去大马士革的路上》(The Conversion on the Way to Damascus,1601)则完全关于权贵。这两幅画其实都是谎言:那些富有而浮华的主教们,他们的祖先(彼得)在这个时刻被描绘为怀有最大程度的谦卑,而最坚定的信仰斗士(保罗)则被画成无力地卧倒在地,因为他从迫害异己的俗世权力的鞍座上摔了下来。在创作保罗这幅画时,卡拉瓦乔心中曾有片刻的茫然,他告别了几个世纪以来的肖像画传统,这个传统将保罗画成一个留着胡子的平凡老者,而他自己早期所接受的圣人画像也属于这个传统。这次卡拉瓦乔想代之以当地警察的形象:年轻,残忍,胡子拉碴的下巴,身材魁梧且昂首阔步,就像一个经常和人发生冲突的亡命徒。将保罗画成青年人,这只能让照在他身上的那道光更加强烈,力量更加骇人。这种制造幻象的手段实在令人目眩。

于是我们又一次看到,卡拉瓦乔没有区分现实生活和艺术创作,而是凭一己之力投入到这场圣像画改革的战争之中。他使用窄仄的空间和我们的观看角度来迫使我们向下,就好像他把我们的身子往地上按(这事儿他做过好多次了),这样我们就会发现自己身处一匹花白斑纹的马儿扬起的蹄下。在这一稿中,他不再让天使挤满画面(常规画法和他的初稿都是这么做的),而是代之以寥寥三个角色:马、马夫和躺倒在地的使徒。但是,就像《圣马太蒙召》一样,这幅画的惊人之处在于光线:它笼罩了马儿的整个躯体,然后从保罗的身体和面部折回,这样它就集中照亮了那条青筋暴起的小腿,以及那位温顺的马夫满是皱纹的前额,并以剩下的光照裹紧了这位配角。保罗的世俗权力的特征统统遭到破坏:饰有羽毛的头盔抛在一边,那双一度不知疲倦地搜寻基督的眼睛如今格外黯淡,就好像角膜已经被强光灼伤了一样,然后(就像《福音书》上所说)又覆上了一层透明的膜。这个目盲之人,三天以后他将领受恩赏,生平第一次获得真正的视力。

1601

Santa Maria del Popolo, Rome

《爱神战胜一切》(Amor Vincit Omnia,1598—1599)爱神的翅膀尖儿扫到了他那光滑细腻的大腿外侧,这是一个邀请,诱惑人们间接地体验那轻柔的爱抚。但是卡拉瓦乔同时又对这些隐晦的视觉色情作品加以取笑,并且能使这种对触感的生理探寻成为完美无瑕的宗教表达。毕竟基督教神话的核心、上帝之子的道成肉身,不就是显现于肉体之中吗?所以,真正的虔信就意味着要直抵肉身。

1601

Gemäldegalerie, Berlin

卡拉瓦乔又为善感的文森佐·裘斯蒂尼亚尼画了一幅基督教艺术作品中最为惊人的作品:《怀疑的圣多马》(The Incredulity of Saint Thomas,1602—1603)。[62页]抛开了一切端庄得体的委婉表达,证据就存在于探寻之中:基督用他带着神圣伤痕的手,将托马斯那根枯瘦的手指拉向自己,引其探入身体上那道如嘴唇般豁开的杏仁状伤口,直至整个手指关节都埋入其中。使徒手部的污秽指甲和粗糙皮肤令这一探入既具有侵略的震撼,也有牺牲的慈悲:有人几乎要禁不住说出,这就好像性行为一样,具有某种侵入性的亲密关系。启示与信仰都写在托马斯那拱起的眉毛与额头的皱纹之中,也写在这几位弯着腰、呆呆地凝视着伤口的使徒身上,他们的凝视是如此客观冷峻,就好像是在观察一次医治过程。卡拉瓦乔的画作告诉我们,要想使人成为真正的信徒,只用眼睛是不够的,你还必须掏心窝子地在自己身上加以显示。脖子上要汗毛直竖,身上也要起鸡皮疙瘩。

1601 -1602

Sanssouci, Potsdam

無憂宮(Schloss Sanssouci),位於德國波茨坦,為勃兰登堡地區波茨坦最著名的霍亨索倫家族宮殿。

圣阿古斯蒂诺教堂曾委托卡拉瓦乔绘制一幅《洛莱托的圣母》(Madonna of Loreto,1604—1605),[63页]以此来赞颂这座小村庄,圣母的房子(以及圣母和耶稣)被奇迹般地从空中搬到那里。长期以来,洛莱托一直都是大批谦卑和虔敬的信众们的朝圣地,而圣母形象通常都被画成坐在升空的屋顶上。卡拉瓦乔不想打破常规,于是让房子结结实实地落在地上(实际上是坐落在一条罗马式街道上),以此来最大限度地接近信众的日常生活。因此,圣母并非刚刚在罗马的郊区落地,而是已经本地化了。她有了迷人的外貌、浓密的黑发、橄榄色的皮肤、深色的眼睑以及当地美人所特有的、罗马式的鼻子。事实上,这个外形就来自卡拉瓦乔那个地方的美人、他的模特和情妇蕾娜·安托涅蒂(Lena Antognetti)。圣母怀中的耶稣也是如此:一个可爱的、鼓着肚子的小婴儿,正是罗马的母亲们所喜爱的那种婴儿形象,只不过少了一点儿神圣的色彩。

然而,在这幅画所具有的各种开创性的特征之中,圣母从天上到尘世的转变只是最不起眼的一个。卡拉瓦乔一直在琢磨画作与观看者的关系,如今他又有了一个惊人的想法:如果不将那些行乞的朝圣者画成跪在圣母面前的信徒的话,为什么我们不能把他们画成是真的在行乞呢?这样不就能再一次打破那道将我们的世界与画中世界隔开的界限了吗?想象一下,朝圣者来到这幅画面前,从低处向高处仰视它(这正是卡拉瓦乔安排视点的方式),然后看见同为乞丐的兄弟和姐妹就在眼前的画中,还有路边那双粗糙的、已经磨破的脚掌。圣母自己那只白皙的脚仿若跳芭蕾一般踮起,脚跟保持着平衡,而这只是为了突出朝拜者那双肮脏的脚,上面布满了鸡眼和伤痕。这双脚如此生动地呈现在我们面前,以至于我们似乎真的可以嗅到它们的气味,诸如此类的细节是要从艺术作品中删去的——尤其是那些目的更为高贵的艺术作品。但是在卡拉瓦乔看来,没有比走破了双脚的人们所怀有的崇敬更高贵的信仰。

1604–1606

Sant’Agostino, Rome

越台伯河的圣玛利亚教堂位于罗马最穷困的地区之一,因此,那里的神父是出了名地关心底层人民,卡拉瓦乔可能由此认为,他不加任何粉饰而创作的《圣母之死》(The Death of the Virgin)[66页]会引起共鸣而获得接受。这幅作品的观念简单得惊人。按照惯例,圣母死后的那段时间一直被人们看成是一场睡眠,或者是她升入天堂之前的休憩。这样一来,玛利亚就可以免受作为人类所必然经受的身体腐坏。正如她对救赎一贯抱有纯粹的观念,她离开这个世界时,也同样不受任何身体的羁绊。然而,问题在于,卡拉瓦乔在画中并没有真的抛除肉体上的羁绊,相反,他呈现了肉体,而且在这里呈现的还是明明白白的、死去的肉体——据说这具尸体是奥尔塔奇奥区一所妓院里淹死的妓女,被人从台伯河里打捞上来。所以,画中圣母的红色衣裙下面,其尸身自然地肿起,皮肤的颜色发绿,还有一双令人感到不敬的赤裸双脚,而且这双脚一点儿也不干净。

画家想要唤起的不是震惊,而是痛苦与悲伤。通过在这幅画中描绘这位确定已死的玛利亚,卡拉瓦乔能够传达出使徒们的感情:即使他们已经天各一方,然而此刻还是奇迹般地聚集在圣母的棺木旁边。而且,抹大拉的玛利亚的悲伤是真正的哀痛。如果圣母只是进入了神圣的睡眠,只是暂时中断了她到天国的旅程,那么这种悲伤就不太恰当。然而如果我们是在面对真正的死亡,认识到圣母永远离开了这个世界,那么这种毁灭性的丧失感就真的会压倒一切。但是,台伯河的圣玛利亚教堂的神父们被这种不成体统的表达吓坏了,他们可没有从这个角度来设想这个主题。人们从教堂的墙壁上将这幅画取下,五年后,彼得·保罗·鲁本斯(Peter PaulRubens)被其中的情感张力迷住,于是替曼图阿公爵(Duke of Mantua)将它买走。鲁本斯显然是想为卡拉瓦乔辩白,所以在送往公爵府邸之前,他还为此画举办了为期一周的公开展览。

卡拉瓦乔真正获得进入骑士团的资格,还得归功于1608年的那幅《施洗约翰的斩首》(The Beheading of Saint John the Baptist),这幅5米多宽的巨作虽然不是他所完成的作品中尺寸最大的一幅,但绝对是无可比拟的、最好的作品,或许也是十七世纪的历史画创作中最动人、最深刻也是最复杂的作品。而它之所以具备这些特征,是因为卡拉瓦乔将自己投入到画作所展示的事物之中:精心策划的谋杀、牺牲以及重生。这些表现实际上是如此个人化,以至于他签上了自己的新名字:Fr.米开朗基罗(Frater的简写,意味着骑士团的成员)。不仅如此,他还把名字写在施洗约翰汩汩流出的鲜血里。这样一来,他用画笔将自己从杀人犯变成了受难者。

这间小礼拜堂的东墙几乎要被卡拉瓦乔笔下比真人还大的人物占满了,它并不只是用作典礼或祷告。在它的地板下面,安葬着那些在反抗土耳其人(他们几乎占领了整个东地中海地区)的战斗中牺牲的人们。因此,这座小礼拜堂(还有其他一些建筑)就成为具有骑士精神的受难者的陵墓,而卡拉瓦乔为他们所画的历史人物约翰(被一位东方暴君一时兴起所杀)因此就具有了尤为神圣的含义。但是正如卡拉瓦乔后来才知道的,这个地方也是骑士团的法庭,渎职的骑士在这里受到审讯及宣判(如果罪证确立的话)。卡拉瓦乔在那里作画的时候,墙外应该就是关押犯人的囚室。

于是,艺术与生命之间的生死界限就呈现在他的画中,而这个界限,即使按照卡拉瓦乔自己的标准来看,也是十分可怕。这项任务已经不只是(像康塔莱里礼拜堂的画作那样)保持连续空间的幻觉,从而令观看者能够不受画框阻碍地进入画内空间那么简单。令人毛骨悚然的恐怖场景正在可怕而空旷的监狱中上演,受难者的鲜血溅满了院子里的石板。艺术史家戴维·斯通(David Stone)从旧文献中看出,这个地方曾用来对囚犯宣读判决并予以执行。不过,我们还可以做进一步的推论,奉行正义的骑士也可能就站在希洛王和莎乐美的位置上。所以,尽管卡拉瓦乔需要讨统领和骑士团其他兄弟的欢心,但是这幅巨大的画作之中还是暗藏着一条隐晦的线索。1608年8月29日,施洗约翰被斩首的纪念日当天,这幅画作如期完工。

而画中暗藏的那丝隐晦线索尤其关系到艺术本身。因为除了一位用双手蒙住头部的、痛苦的老妇人之外(或许她是蒙住了耳朵,以免听到砍下施洗约翰头颅的命令),画中的人物围成半圆,流露出一种残酷的神情,而这与传统艺术作品的人格表现方式相冲突。那个裸体的中心人物(与《圣马太受难》中的刺客非常类似)是一个极其残忍的刽子手,刀锋在他背后闪着寒光。那个严肃而代表权威的人、那个浑身泛着青白色的狱卒,毫不留情又极不耐烦地宣布执行斩首。而那位美的化身则等待着领取这场谋杀的战利品,她的精致集中体现在那双裸露的手臂所呈现的细腻肉感。不仅如此,如同卡拉瓦乔所有最好的杰作一样(比如切拉西礼拜堂里的那幅“彼得”),他将时间的元素融入自己的观念之中:所有的人物一起构成了行动的链条,由于行动停留在即将开始的一瞬,因此我们只能在自己恐惧的想象中将它完成,而暴行也正因此而不减分毫,永无休止。正是在这极端的静寂之中,恐怖的场景不可避免地演变为真正的梦魇,演变成无边的恐惧,邪恶则永远停伫其中。一切都是如此自然。画作无望地呢喃:在那些相似的地方,总有这样的故事上演。而我们,看过了人类多少世代的风云变幻,定然懂得他如此描绘这个场景的用意所在。这幅画可能是受骑士团的委托,创作于1608年的夏季,然而毫无疑问,对于任何一个来到瓦莱塔教堂瞻仰它的人来说,它的意义远远超过了那个年代久远的十字军团。

代表卡拉瓦乔自己(我猜就是那个面孔画得比较随意模糊的人),以及我们。因为他们想尽办法、伸长脖子向外看的那个地方与作品平面之间的想象距离,正与我们从前方与画面之间的距离相同。他们代表了限制与无力。实际上,挂在狱卒腰间的那些钥匙(其中一把也曾握在我的手上),按照古典传统赋予它们的含义,也是理解这幅画的线索。这种艺术的力量在于它承认一切艺术所具有的局限。一幅卡拉瓦乔使尽浑身解数绘制的杰作,却只能在它所描绘的、美丽的野蛮面前承认自己的无力。

只有一点除外,这就是关于殉道本身的终极意义,是基督为救赎世人而自我牺牲的预兆,因此也是获得重生的途径(那喷涌而出的鲜血)。还有谁能比这位执行斩首的刽子手更好地理解赎罪牺牲的迫切呢?正是通过眼前这幅画,他令自己得到了一个宝贵的机会,获得新生的机会。与《美杜莎》的画中情景一样,此刻鲜血四溅,并从中产生同样的珊瑚,它使得一种行动从邪恶变成了疗愈。亦如美杜莎一般,艺术的源泉也成为生命的根源。毫无疑问,当鲜血流下石板,它将自身铸成卡拉瓦乔的新名字,他的获救之名:骑士兄弟米开朗基罗。

1608

St. John’s Co-Cathedral, Valletta

圣若望主教座堂是罗马天主教在马耳他的主教座堂之一,也是首都瓦莱塔的地标建筑之一。

《大卫手提歌利亚的头》(David with the Head of Goliath )是否真如人们曾论证的那样,实际上是一幅双重意义上的自画像?大卫那年轻身体的上半部沐浴着光芒,他就是那个曾经蒙受神恩的卡拉瓦乔,那个开端便令人惊叹的卡拉瓦乔,那个“基督教的美”的创作者(大卫用作武器的弹弓与上衣一起,松散地系在腰间,这块白色的织物具有一切画家所能表现的最为精致的触感)。然而,当同样的光芒向下流泻、笼罩上那张怪物的面孔,这就是现在的卡拉瓦乔:是双性的山羊、杀人犯,是一切罪恶的集大成者。

卡拉瓦乔最早的传记作家之一曾经写道:“大卫”的模特实际上就是画家心中的“卡拉瓦乔”——那个“与他同在的小卡拉瓦乔”。表面看来或许确实如此,但是当然,这无法排除一种更深层的可能性:这就是画家想要成为的“另一个自我”。美与兽性,那束倾斜的光线将这二者紧紧结合在一起,就好像大卫紧紧抓住了歌利亚的头颅。它们似乎不是在呈现那种英雄胜利而邪恶落败的对立内涵,而是通过某种悲剧性的自我认识结合在一起。事实上,在一幅触及几乎所有最重大主题(性、死亡与救赎)的画作里,美德与邪恶各自的比重竟是出乎意料地持平。几乎每一位评论者都已经注意到大卫的剑指向(实际上已经触到)自己的胯间(卡拉瓦乔正是给了拉努奇奥·托马索尼那里以致命的一击),上衣从他的腰间垂下直到画幅底部,形状则隐约可见阴茎的长度。年轻的大卫已然成为神圣勇气的化身,而年老的大卫王却成了一个荒淫之徒,一个已经被宣判的杀人犯;他垂涎拔士巴的美色,与她欢好之后又想方设法除掉她那碍事的丈夫。

一切事情都并非看起来那样简单。这世间没有纯粹的英雄,也没有不可救药的恶棍。尽管歌利亚的头颅淌着令人作呕的涎水、外露的牙齿、灰黄的皮肤以及低垂的眼睑,但是卡拉瓦乔的自画像中最令人震撼的一点(并非他本人被画成“被斩首的美杜莎”那样),则是画家在镜中的最后所见:不是怪物,而是一个人。尽管这个人能做出可怕的行径,但他终究是一个人。即使歌利亚那致命的创伤被奇怪地凝缩为一双深蹙的眉头(卡拉瓦乔或许想要把这创伤表现得更血腥一点,可以肯定他会这么想),那是一个人在行将死去的一瞬依然挣扎着想要理解一些重要事情时所流露的表情。卡拉瓦乔的美杜莎曾经见证了映像艺术的致命力量,但是女怪的脸上写满了拒绝的恐怖。歌利亚的形象似乎也是在即将死灭的一刹那被映像捕捉,然而对自我的认识通过某种方式,在杀戮之后依然存在,因为大卫手中的那颗头颅仍是鲜活到令人不安,嘴唇依旧张开,似乎仍在发出最后的嘶吼。

正如美杜莎的头颅喷溅的鲜血,以及毡布上面约翰汩汩流出的污血一样,歌利亚的断颈之下不断喷涌的鲜血再一次使邪恶到救赎的转变成为有形。不可饶恕的罪孽如今得到了宽恕,好似经过洗礼通向重生。

四年前,卡拉瓦乔被判死刑,任何人只要呈上他的首级就会得到重赏。现在,化身歌利亚的卡拉瓦乔将自己的人头奉上。这颗头颅似乎在说:“罪犯已经伏法。现在我能得到我的奖赏、我的宽恕、我的新生了吗?”

“很抱歉,”我愿意想象这位仁慈的主教这样回答,“真的万分抱歉,然而你来得太迟了。”

1610

Galleria Borghese

博爾蓋塞美術館(義大利語:Museo e Galleria Borghese)是義大利的一座美術館,位於羅馬的博爾蓋塞別墅。 美術館主要收藏義大利文藝復興和巴洛克绘画。

摘录自《The Power of Art》

— Sir Simon Michael Schama

基督代表救赎,但同时基督也代表公义。饶恕的恩典,降罪的公义,二者在地上缺一不可,天平完全掌握在神手中。歌利亚的头颅,换自己的赦免?才华,抵消罪行?卡拉瓦乔一生太多属肉体的张狂和狡黠,成就了他的艺术,也断送了他的生命。最后,结局来得太快,一场好戏戛然而止。然而圣经早有启示:人心比万物都诡诈,坏到极处,谁能识透呢?我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的,要照各人所行的和他做事的结果报应他。(耶利米书17:9-10)正如书中所说“然而事实却是,没有恶棍卡拉瓦乔,艺术家卡拉瓦乔也就不复存在。这位天才和这个恶棍是一体的。”

— Sophie Su